【ドラッカー】果たすべき貢献を考えることが成果につながる【マネジメント】

ドラッカーの「経営者の条件」(ダイアモンド社、1966年)から、「自らの果たすべき貢献を考える」について取り上げます。

混乱と混沌に対する対応である、それらのうち意味あるものと雑音にすぎないものとの識別である。

ピーター・F・ドラッカー(1909-2005) オーストリア・ウィーン生まれのユダヤ系 オーストリア人経営学者。「現代経営学」あ るいは「マネジメント」(management)の 発明者。

貢献へのコミットメント

多くの人は目標を知らず、組織の成果を知らず、したがって自らの貢献について考えることもしていないのでしょう。

貢献について考えることがなければ必然的に自身の責任も明確にはならないのです。 目標や成果を知らなくても仕事をしていれば作業は目の前にあるわけです。

貢献について知らなくても作業に対する努力、その作業に関わる自らの権限、自分が持つ組織や上司に対する期待については知っているわけです。

”これだけのことをやっている” ”権限がないからやりたいことができない” ”会社が、上司がもっと支援してくれるべきなのに” こういったことに目を向けていても本当の成果はあげられません。

”自分は営業部長なのになぜ課長は言ったとおりにしないのか” ”課長だから〇〇万円までの決裁権限があるはずだ” あげく”なぜまともに挨拶できないのか” どれだけの肩書きや役職がついても、権限に目を向けているだけでは単に誰かが自分の部下であることを言っているに過ぎません。

それは貢献に焦点を合わせ成果を生み出す行動からは遠いものなのです。

**************************

”自分の成果は何か” ではなく ”この会社にとっての成果は何か” と問うこと ”自分にできること、してきたことは何か” ではなく ”会社の成果に対してどんな貢献ができるのか” を考えることが重要なのです。

あとは全て取るに足らないつまらないことなのです。

三つの貢献

なすべき貢献には、3つの領域があるといいます。

第一の領域 直接の成果

これは企業においては売上や利益など経営上の業績です。

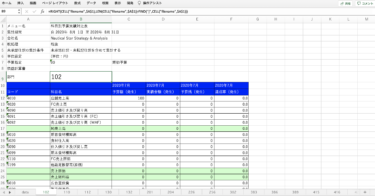

明確で分かりやすく知らされている企業もありますが、そうでない企業も多くあります。 多くの手間をかけて、間違った数字や時期の遅れた数字を出しているところもあります。

3つの領域の中では最も明快で分かりやすい成果なのですが、この直接的な成果ですら混乱していては組織の成果も期待しえないのです。

第二の領域 価値への取り組み

顧客に提供される価値への取り組みです。

商品の品質改善を続けることで業界のリーダーシップを取ることもあるでしょうし、提供形態やサービス、居住性などの価値に対する取り組みもあるでしょう。

長期にわたる取り組みの中で、多くの試行錯誤を重ねなければならない領域ですが、これをおざなりにしては、直接の成果も怪しくなってくるものです。

第三の領域 人材の育成

今日のうちに明日の人材を用意しなければ、企業は自らを存続させられません。 そして、自らを変革できない組織は明日の変化に生き残ることはできません。

主任の成功事例は店長の成功事例になりえません。店長の成功事例は地区長の成功事例とも異なります。

新たな地位に就いても自分を変化させていくことができなければ、これまでの貢献を続けていても失敗するのです。

自らが貢献すべき成果が変わり、貢献に値する行動が変わるのだということを忘れてはなりません。 あらゆる企業がこれら三つの領域における成果を必要としています。

そしてこれらすべてにおいて成果をあげなければ、組織は腐りやがて死ぬのです。

貢献をもたらす人間関係

「生産的であることが、よい人間関係の唯一の定義である。」とドラッカーは言います。

成果をもたらす関係があれば、失礼な言葉があっても人間関係を壊すことはありません。

人当たりよく朗らかで節度とマナーを守る人がいたとしても、その関係が組織に貢献をたらさず生産的なものでなければその人は幽霊のようなものです。

見える人には見えるし見えない人には見えない、たまにはっきりと姿を現すがよく見ると足がない、何かのきっかけで不運にも祓われてしまい二度と姿を見なくなった、ちょっと大きな会社になればそんな人の一人や二人見かけるものです。

逆に関係者全員に成果をもたらす関係であれば、失礼な言葉、間違った態度があっても人間関係を壊すことはありません。せいぜいが私的な食事や飲み会に誘われないくらいのものです。

会社に居場所を見つけてたいならば”良い人間関係”に焦点を合わせるべきではありません。”生産的で互いに貢献をもたらす人間関係”を築こうとするべきなのです。

貢献と4つの能力

コミュニケーション

⻑い間マネジメント上の中心課題だったものがコミュニケーションでした。多くの研究がなされていました。 上司が部下に伝える努力をすればするほど、部下は聞き間違えたり聞いていなかったりしていきます。

間違いが起きないようにメモを取らせたり、注意を持続させるために資料を工夫してもさほどの効果があるわけではありません。 人は自分が聞きたいことを聞き、覚えていたいこと覚えているものなのです。

伝える側がどれだけの努力をしても聴く側が変わらない限りコミュニケーションの問題は解決されません。

ですから成果をあげる上司は部下に伝えるのではなく、要求するのです。部下が組織に貢献すべきであることを要求し、「あなたに期待すべきことは何か」「あなたの知識や能力を最もよく活用できる道はなにか」と聞くのです。

これで初めて、コミュニケーションが可能となり容易となってくるのです。

チームワーク

作業に目を向けるだけならば、新たな取り組みというのは何かを作り出したり生み出すところまで、となるでしょう。

しかし貢献に目を向けるならば、その成果が誰に、どのように利用してもらうべきかという問いが必要になります。

この問いは、指揮命令系統、組織図に関係なく横へのコミュニケーションを可能とし、その結果チームワークが可能となるのです。

自己開発

組織に対する自らの貢献を問うことは、いかなる自己開発が必要か、いかなる知識や技能を身につけるか、いかなる強みを仕事に適用するか、いかなる基準をもって自らの基準とするかを考えることです。

つまり自己開発は、その成果の大部分が貢献に焦点を合わせるかどうかにかかってくるのです。

人材育成

そして貢献に焦点を合わせることは、部下、同僚、上司を問わず、他の人の自己開発を触発することにもなります。

各々が”私の”基準ではなく、”貢献”あるいは”成果”に根差した基準を設定することが要求されてくるのです。

これはすなわち卓越性の要求と言えるでしょう。 ”自らに少ししか求めなければ成⻑しない。多くを求めるならば何も達成しない者と同じ努力で巨人に成⻑する。” のです。

会議の成果をあげる

始まりと終わりのない会議というのを知っています。何のために集められたのかわからず、いつの間にか始まっていて、内容は頭に入ってこず、何をもって会議が終わるのかもわからないまま、各々の用事で個別に解散していく会議です。

会議や報告書は膨大な時間を要求します。したがって成果を上げるには、会議や報告書から何を得るべきかを知り、何を目的とすべきかを知らなければならりません。

「なぜこの会議を開くのか」、それは「決定するためか、情報を与えるためか、確認するためか」を問う必要があるはずです。

さらにまた、会議を招集する前にはそれぞれの目的を明らかにすべきです。そして、それぞれの会議を自分たちの貢献に役立つものにしなければなりません。

そのような前提があって初めて会議は「始まる」ことができます。 何のために参加しているかが明らかであれば「内容」を頭に入れることが自らに要求されます。

そして会議の目的が果たされることで会議は「終わる」ことができるのです。

部下を持つすべての方に

最後に、部下を持つ多くの方々に伝えたいことですが、部下は勝手には貢献について考えるようにはなりません。

組織の成果が何かについて、いつの間にか知っているということもありません。それは身勝手な期待というものです。

ですから、部下を持つ上司にとって自らの貢献の第一歩は部下に貢献を要求する、そのコミュニケーションを工夫することなのです。